野菜や草花、果樹、観葉植物などあらゆる植物に寄生し、汁を吸って植物を弱らせるカイガラムシ。世界中で植物が存在する地域すべてにカイガラムシも存在すると言われるほど繁殖力が強く、全世界でおよそ 7,300 種が知られています。

大切に育てた植物を傷つけ弱らせるカイガラムシは、アブラムシと並んでまさに植物の天敵と言って良いでしょう。今回はこの厄介なカイガラムシの対策をご紹介します。

カイガラムシとは

葉裏から汁を吸うカイガラムシ

カイガラムシ(介殻虫、学名:Coccoidea)はあらゆる被子植物に寄生し、口針を植物に突き刺して汁液を摂取します。

上の画像を見てこれがカイガラムシ?と思われたかもしれません。カイガラムシと言っても種類が多く、色や形は様々です。前述の通り全世界で 7,000 種以上、日本でも確認できているだけで 400 種以上が存在します。

その種の多さと分布する地域が広すぎるため、研究者同士で分類上の意見が合わずカイガラムシの分類方法すら統一できていないほどです。

カイガラムシは動かない

白いカイガラムシ

カイガラムシの成虫は 1〜3 mm 程度の大きさであり、人から見ると全く動かないように見えるため、虫には見えないかもしれません。白い粉に覆われている種のカイガラムシなどは埃のように見えます。

卵から孵化した幼虫は寄生場所を求めて歩き回りますが、一旦寄生場所を定めるとほぼその場を動かず、口針を伸ばして汁を摂取し続けます。

アブラムシもあまり動かない性質がありますが、カイガラムシはより顕著です。ある種のカイガラムシは成虫になると移動するための脚が退化し、同じ場所に固着して一生を終えます。

防虫剤・薬剤が効きにくい

カイガラムシが植物から吸っている汁には糖分が多く含まれるため、不要な糖分は体外に排出されます。成虫はこうして排出された虫体被覆物と呼ばれる分泌物によって身を守っているため、薬剤を散布しても成分が遮られ効果が弱まってしまうのです。

成虫になる前の幼虫であれば薬剤でも駆除は可能ですが、卵から孵るタイミングを監視し続けることは困難です。

すす病の原因にもなる

体外に排出された甘い分泌物は、葉や幹にも付着します。すす病の原因となるすす病菌がこの分泌物を栄養分として繁殖、葉や幹が黒く汚れます。

放置しておくと黒いすす状の斑点が広がり、葉で光合成を行うことができず植物が弱ってしまいます。

カイガラムシが発生しやすい場所

カイガラムシが寄生すると、栄養分を吸われてしまうため弱ったり最悪枯れてしまうことも。カイガラムシかな?と思ったらすぐに取り除くようにしましょう。

陽の届かない暗く狭い場所

カイガラムシは葉の裏、枝や茎のくぼんだ部分、日光の当たらない枝の下側などに着生します。サボテンやビカクシダなど、形が複雑な植物は目の届かない場所にびっしり付いていたりします。

ビカクシダに固着したカイガラムシ

ビカクシダであれば胞子葉と貯水葉の間や、貯水葉の裏側のような、暗い隙間を好みます。人目にもつきにくく、駆除しにくいので非常に厄介です。

カイガラムシの駆除方法

成虫のカイガラムシは薬剤が効きにくいため、手作業で駆除します。

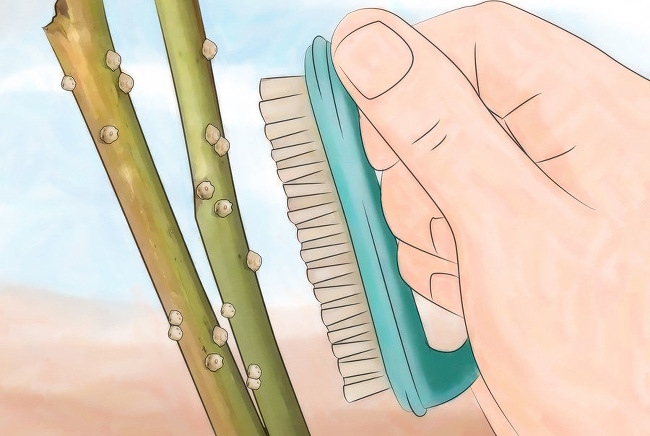

ブラシでこすり落とす

カイガラムシが固着したのが幹など固い部分であれば、歯ブラシなど柔らかいブラシでこすり落とします。植物に傷がつかないよう、力加減には注意してください。

爪楊枝などで一つ一つはがす

ビカクシダの葉など、傷つきやすい部位に固着した場合は爪楊枝などで葉を傷つけないよう注意しながら、一つ一つ剥がしていきます。葉の裏側などもできる限りチェックしてください。

薬剤で幼虫を駆除する

成虫の駆除を終えたら、オルトラン水和剤やベニカDXなどを散布し幼虫を駆除します。

ただし、カイガラムシは年数回世代交代を繰り返す種もいるため、卵が孵化すると再びカイガラムシが発生、繁殖してしまいます。孵化が始まる 5 〜7 月ごろにかけて月に数回散布すると効果的です。